- 建筑好医生,专治太冷、太热、太闷、太费能......

We Care Building, We Care You

公共建筑分项计量现状问题及解决思路

公共建筑分项计量是建筑能耗管理和节能改造

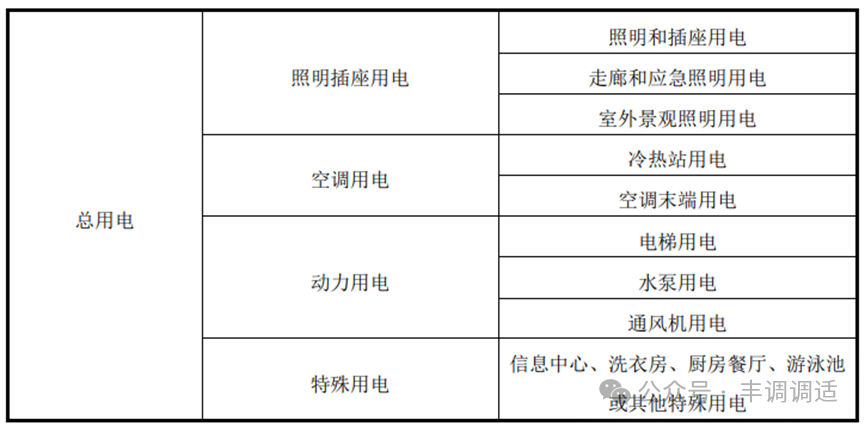

面对采集到的多栋建筑中的各项能耗数据,需要按照统一的能耗数据模型分类汇总。2008年颁布的《分项能耗数据采集技术导则》第1章绪论中明确分类能耗数据采集指标有6项:电量,水耗量,燃气量,集中供热耗热量,集中供冷耗冷量和其它能源应用量,其中电量又可分为四大分项:照明插座用电,空调用电,动力用电和特殊用电,各分项可根据建筑用能系统的实际情况灵活细分为一级子项和二级子项,建筑总电耗的分类模型如表1所示。 表1 导则中建筑总电耗分类模型 既然分项计量对于建筑能耗管理和节能改造如此重要,那么当下国内公共建筑分项计量的实际现状又如何呢?是否已经得到足够的重视和记录呢? 基于丰调团队在过去多年的项目勘查和调研结果,以下是国内公共建筑在用能分项计量方面的实际现状:

实际现状

数据采集不全面:部分建筑的能耗数据采集不够全面,特别是对于大型公共建筑,普遍存在数据缺失或不准确的现象。例如,某商务区大部分建筑采用集中冷热站进行供热与供冷,然而冷热站能耗数据并未接入平台,导致无法全面评估该区域的能耗情况。 能耗强度差异大:不同类型和不同区域的公共建筑能耗强度存在较大差异。例如,中心城区的商场建筑和医疗卫生建筑用电强度比其他城区高出56.7%和59.4%。 重点用能建筑能耗高:重点用能建筑(年能耗超过1000万吨标煤的建筑)约占联网建筑的13%,这些建筑的能效提升对总能耗下降有重要意义。 节能意识不足:大众节能意识不足,需要通过宣传和教育来提高公众对节能降碳的认识和参与度。

综上所述,当下国内公共建筑的用能分项计量存在众多的问题和不足,也给业主在建筑运维和节能改造过程中带来很多的困难,下文分别从宏观和微观层面提供改善和优化用能分项计量问题的思路和措施。

宏观解决思路

完善数据采集系统:加强建筑能耗监测平台的建设,确保数据的全面性和准确性。对于集中供冷热的区域,应将相关能耗数据纳入监测平台。 制定差异化管理策略:针对不同类型和区域的公共建筑,制定差异化的能耗管理策略,以适应各自的能耗特点和需求。 重点用能建筑能效提升:对重点用能建筑进行能效提升改造,如采用高效的制冷和制热设备、优化空调系统、使用LED照明等。 提高节能意识:通过节能宣传周等活动,增强大众的节能意识,倡导绿色低碳生活方式。 健全标准体系:出台和完善公共建筑合理用能指南,为建筑节能监管提供有效抓手。 市区两级联动:加强市区两级部门的联动,共同推进建筑节能工作,确保节能目标的落实。 探索特色节能工作:鼓励各区开展特色节能工作,如能效测评、用水数据自动采集、需求侧响应等,以激发企业和公众的节能改造积极性 。

微观解决思路

操作运维习惯:记录一线物业工程运维操作习惯。 宏观平台指数:参考年度分析报告中不同建筑类型的用能强度及各子项占比;结合建筑类型和面积,进行数据分析和校核。 调适经验数据:参考调适过程中的项目经验,如冷源机房中机泵塔占比,再结合实际运维质量,进行数据校核。